皆さん、こんにちは。いつも私のブログを読んでくださる皆さまに心から感謝申し上げます。今日はちょっといつもと違ったテーマで、私たちが日々直面する問題、それは「時間管理」について語らせていただきたいと思います。毎日、仕事や家事、趣味や学業など、さまざまな活動をこなしながら生活する私たちにとって、時間は限りある貴重な資源です。そのため、時間を効率的に使いながら、日常生活をスムーズに進めることが求められます。

そこで今回は、特に「時短術」にフォーカスを当ててみたいと思います。ただし、ここで言う時短術は、単なる時間を短縮するためのテクニックではありません。それは、私たちの生活をより効率的に、そしてより豊かにする方法論です。そして、そのために私が提案するのは、奇しくも「歴史に学ぶ時短術」です。

なぜ歴史に学ぶのかと言いますと、過去の人々がどのように時間を使い、どのように日々の生活を過ごしていたのかを知ることで、私たちも新たな視点を得ることができるからです。そして、その中でも特に注目するのが、侍たちが実践していたという、ちょっと驚きの時短術です。

侍たちと言えば、日本の歴史を象徴する存在で、彼らの生きざまは勇敢さや信義に溢れていて、それが映画やドラマでもよく描かれています。しかし、彼らがどのように時間を使い、どのような時短術を駆使して日々を過ごしていたのか、そういった部分はあまり語られることはありません。

そこで今日は、そんな侍たちの時短術を紹介し、私たちの時間管理の参考になればと思います。侍たちの知恵と工夫を学び、私たちも日々の生活をより効率的に、そしてより充実したものにしましょう。

侍の時短術って何?

「侍の時短術」、その名を聞いた瞬間、あなたの脳裏に浮かぶのは何でしょうか?草薙の剣を振るう侍たちが、その動作を洗練させ、効率的に練習をこなす技巧か?それとも、戦の渦中に身を投じる彼らが、一瞬の隙も見逃さず、戦術を練り上げる知識か?それらは確かに「侍の時短術」の一部とも言えるかもしれません。しかし、今日ここで紹介したいのは、侍たちが日々の生活の中で行っていた、もっと日常的でありながらも、その智恵と工夫が詰まった時短術です。

その時短術の核心となるのは、「一切れの刀で二羽の鳥を仕留める」という思考法です。直訳すれば、一つの行動で二つの結果を引き起こす、という意味になります。しかし、彼らのこの考え方は、文字通りの「効率性」だけでなく、それ以上の意味を含んでいます。

侍たちは、一切れの刀で二羽の鳥を仕留めるという思考法を通じて、一つの行動から最大限の成果を引き出すという視点を持つことで、日々の生活をより効率的に、そして質の高いものに変えていきました。それによって、彼らは自分自身の生活を豊かにし、また、自分たちの存在が社会全体に与える影響を最大化することを目指しました。

この思考法は、戦場の最前線だけでなく、家庭の中や日常生活のさまざまな場面で活用されました。例えば、家事をする際には、一つの動作で複数の作業を同時に行うように心掛け、効率的に時間を使う工夫をしました。また、他人とのコミュニケーションの中でも、一つの言葉で相手に複数のメッセージを伝えるような、繊細な表現を用いました。

侍の時短術とは、一見すると単なる効率性の追求に見えますが、その背後には、自身の行動一つ一つを大切にし、その行動から最大限の成果を引き出すという、侍たちの生き方そのものが見えてきます。

侍の時短術の具体例は?

それでは、具体的に侍たちがどのような行動を通じて、彼らの独特な時短術を実践していたのか、詳しく見てみましょう。具体例を挙げると、「一日の始まりと終わりに心を整える時間を設ける」という行為が挙げられます。表面的に見ると、これはただの瞑想の時間とも捉えられるかもしれません。ただし、この時間帯が侍たちにとっては、単に心を落ち着けるだけでなく、一日の行動計画を立てたり、終わった日の反省を行ったりする非常に重要な時間だったのです。

この特定の時間帯を利用することで、侍たちは自身の精神状態を整えつつ、同時に計画的な行動や自己反省という、日々の生活をより良くするための重要な行動も実行していたのです。これらの行為を通じて、彼らは一つの行動から二つ以上の結果を引き出し、時間を有効に使うことができたのです。

これが、侍たちが実践していた時短術の一例と言えるでしょう。一見すると単純な行動に見えるかもしれませんが、その一つひとつが複数の目的を達成し、結果を生み出すための計画的なものであったのです。これこそが侍の時短術、その深遠なる哲学なのです。

このように、侍たちの時短術は、単に時間を節約するだけでなく、その時間を最大限に活用することを目的としていました。それは、ただ時間を節約するだけでなく、その限られた時間の中で最も重要なことに集中し、より多くの成果を生み出すという考え方を反映しています。この哲学は、現代社会の忙しさの中でも有用で、私たちが時間をより効果的に使うためのヒントを提供してくれるはずです。

侍の時短術を現代に活かすには?

侍が昔から生活に取り入れていた時短術は、現代の私たちの生活にも十分に活かすことが可能です。侍たちが行ってきた行動は時代背景や生活環境が違うため、私たちの生活とは全く異なるものかもしれません。しかし、その背後にある思想、すなわち「一つの行動で複数の結果を生み出そう」という考え方は、現代においても非常に有用です。

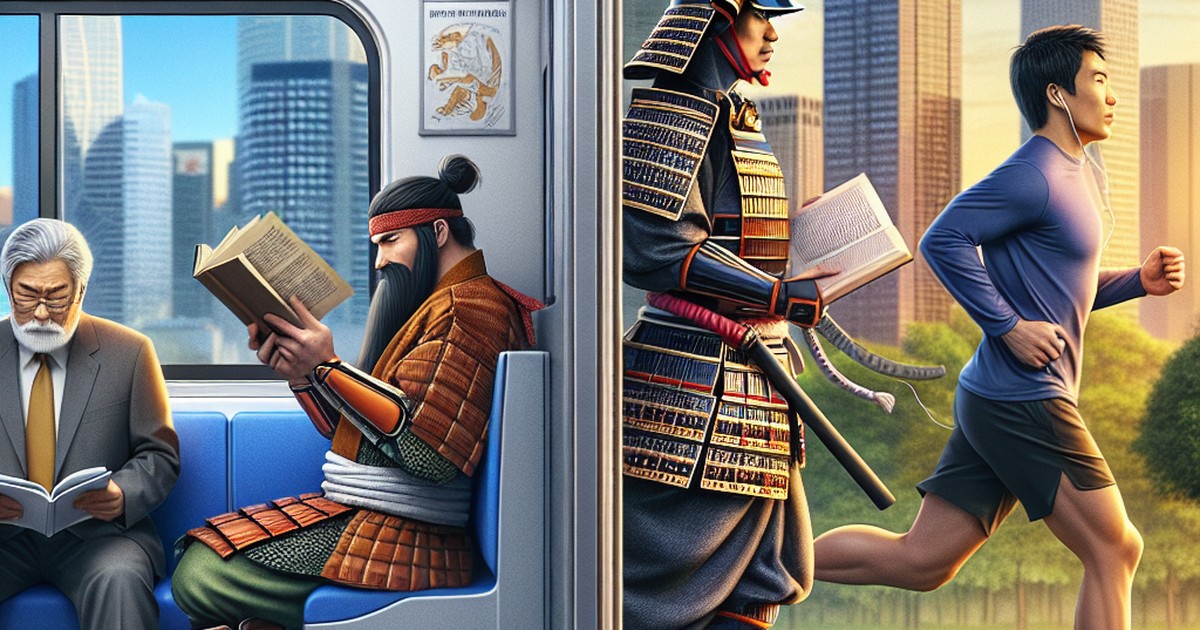

たとえば、現代人が一日の始まりとして避けて通れない通勤時間。多くの人にとって、これは単なる移動時間でしかありません。しかし、私たちがこの時間を有効利用することで、その価値は大きく変わります。移動中に英語の勉強をしたり、新しい言語を学ぶアプリを使ったりすることで、通勤時間は単なる移動時間から自己研鑽の時間へと変わります。こうした活動を通じて、一つの行動、つまり通勤という行動から英語力を向上させるという複数の結果を生み出すことができます。

また、健康維持のために行うランニングも、同様に一つの行動から複数の結果を生む機会です。ランニング中にオーディオブックを聞くことで、身体だけでなく知識も同時に鍛えることが可能になります。体力と知識、二つの成果を一つの行動から得ることができます。

これらの活動は、侍たちが行っていたこととは全く異なるかもしれません。しかし、その背後にある「一つの行動で複数の結果を生み出そう」という姿勢は、侍たちの時短術と現代人の生活スタイルをつなげる共通の思想です。このような考え方を取り入れることで、私たちは自身の時間をより有効に使い、多くの成果を得ることができるでしょう。

まとめ

本日は、過去の日本の武士、侍たちが日常生活の中で使用していた時短術を皆様にご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?この時短術とは、一度の行動で二つ以上の結果を生み出す、という考え方に基づいています。これは、時間を最大限に有効に使うための非常に実用的な手段であると言えます。

現代社会は、情報化社会とも言われ、日々多くの情報に接しながら生活しています。そのため、時間というリソースを如何に有効に使うかが求められています。仕事においてもプライベートにおいても、時間を有効に使うことで、より多くの成果を上げることが可能になります。

特に、現代人は多忙で時間が限られていることが多いため、この侍の時短術を生活に取り入れることで、より効率的な時間管理が可能になると考えられます。例えば、通勤時間に読書をする、料理の下ごしらえを前日にまとめて行う、などの一石二鳥の行動は、日々の生活をより効果的に運営することに繋がります。

侍たちが日常生活の中で使用していたこの時短術は、現代生活においても十分に活用可能なものです。侍たちがそうであったように、自分の時間をコントロールし、自分自身の生活をより良くするための一助となることでしょう。

時間は誰にとっても平等に与えられたものです。それを如何に有効に使うかで、その人の生活の質が変わると言えます。侍たちの知恵である時短術を、ぜひあなたの生活に取り入れてみてはいかがでしょうか?そうすることで、あなたの時間管理が一層効率的になり、日々の生活がより豊かになることを願っています。

それでは、また次回のブログでお会いしましょう。新たな知識や情報をお届けすることで、皆様の生活がより豊かになることを心から願っております。

コメント