皆さん、素晴らしい一日の始まりにおはようございます。今日から始まる新しい一日の予感に満ちているこの時間、私たちは毎日のルーチンを一新し、新たな視点で物事を見つめ直すチャンスを手に入れています。そして、それこそが今日取り上げたいと思う独特で興味深いテーマ、「朝の時短術」と「幕末の謎」について考える絶好の機会です。

一見すると、これら二つのテーマは全く関連性を持たないように思えますよね。しかし、彼らが持つ共通の面白さと深いつながりを発見することで、我々の日常生活と歴史的な謎解きの両方に新たな視点をもたらすことができます。まずはじめに「朝の時短術」について、これは私たちが日々の忙しさの中で時間を有効に使うための方法論であり、その一方で「幕末の謎」は日本の歴史における重要な時期についての深い洞察を提供します。

これらのテーマが持つ意外なつながりとは何でしょうか?それは、どちらも私たちが時間という概念とどのように向き合うかについての洞察を提供するという点で一致しているのです。朝の時短術は、私たちが毎日のルーチンをどのように効率的に組み立てるか、どのように一日を最大限に活用するかについてのヒントを提供します。一方、幕末の謎は、歴史的な出来事が私たちの現在と未来にどのように影響を与えるかを理解するための重要な手がかりを提供します。

これら二つのテーマを組み合わせることで、私たちの日常生活と歴史的な視点の間に新たなつながりを見つけることができます。そしてその発見は、新たな視点をもたらし、私たちの生活を豊かで意味深いものにすることができます。だからこそ、この二つのテーマについて、皆さんと一緒に考えていきたいのです。

言葉だけでは実感できないかもしれませんが、興味が湧いた方はぜひ続きを読んでみてください。皆さんが新たな視点を得て、日常生活に新たな色彩を加えることができることを期待しています。今日のテーマが皆さんの一日をより豊かで楽しいものにすることを願っています。

朝の時短術でラクに、そして楽しく

我々の生活は、しばしば忙しい朝の時間に支配されがちです。朝のルーティンはあっという間に時間を飲み込み、日々の生活における最も重要な食事である朝食の時間さえも奪ってしまいます。しかし、時間に追われることなく、落ち着いて朝食を楽しむための一連のテクニックが存在します。これらのテクニックを活用すれば、朝食の準備時間を大幅に短縮でき、その分を自己啓発に投資することが可能になります。

たとえば、前日の夜に下ごしらえをしてしまうという方法があります。具体的には、翌朝に使う食材の切り方や調味料の調整を前日に済ませ、朝はそれを調理するだけにすることです。これにより、朝食の準備にかける時間を大幅に短縮できます。

また、朝食におにぎりを取り入れる場合、ラップを用いて手早く握るテクニックも有効です。ラップを用いれば、手を洗ってごはんを握るという手間が省けますし、形も美しく仕上がります。

これらのちょっとした工夫により、朝の時間を有意義に使うことができます。朝食作りが手早く済むようになれば、その分ゆっくりとコーヒーを飲んだり、新聞を読んだり、あるいは自己啓発に時間を投資することが可能となります。こうして、朝の時間をより充実したものに変えることができるのです。

私たちの日常生活は、忙しさによってあっという間に過ぎてしまいますが、そんな中でも朝の時間を自分自身のために使うことは大切です。朝食の準備を手早くするためのテクニックを活用し、自分だけの時間を確保して、一日を有意義に過ごしてみてはいかがでしょうか。

幕末の謎、歴史の舞台裏

幕末という言葉を聞くと、多くの人々の心には、激動の時代が蘇ります。それは、巨大なパワーのぶつかり合い、討幕派と佐幕派の熾烈な戦いの時代で、また、日本が開国へと進む、過酷な道のりを切り開いた時期でもあります。しかし、私たちが学校の教科書で学ぶ歴史の範囲を超えて、幕末の時代にはさまざまな未解明の部分が存在します。その未解明の部分、あるいは「幕末の謎」とは一体何なのでしょうか?

「幕末の謎」と呼ばれるものは、多くの場合、歴史の教科書には書かれていない舞台裏の話や、公には知られていない秘密のエピソードを指します。その一例として挙げられるのが、坂本龍馬が使っていたとされる刀にまつわる真贋の議論です。この刀は、坂本龍馬という幕末の英雄が実際に手にしていたものなのか、それとも後世の創作なのか、その真偽は今もなお、歴史学者たちの間で議論されています。

また、もう一つの謎として挙げられるのが、新選組の隊士が実は女性だったという説です。この説は、新選組の隊士の中に、男装の女性がいたとするもので、その真偽を確かめるための証拠探しは、今も続けられています。これらの謎は、一見すると歴史の余談のようにも思えますが、実際には、これらの謎を解き明かしていくことで、私たちは歴史の一面をより深く理解することができるのです。

このように、幕末の時代には、表面上の歴史だけでなく、さまざまな未解明の部分が存在します。これらの謎を解明することは、単に歴史の楽しみを増すだけでなく、その時代を生きた人々の思考や行動をより深く理解する手助けともなります。そして、それは、私たち自身が自身の歴史を理解し、それを未来に活かすための大切な手続きとも言えるでしょう。

朝の時短術と幕末の謎、二つのテーマの交差点

私たちが日々追われるように過ごす現代社会において、「時短術」は実に重要なテーマです。特に朝の時間は、一日の質を左右する重要な時間帯です。朝をスムーズに、そして有意義に過ごすために、私たち一人一人が工夫を凝らし、さまざまな「朝の時短術」を試していることでしょう。

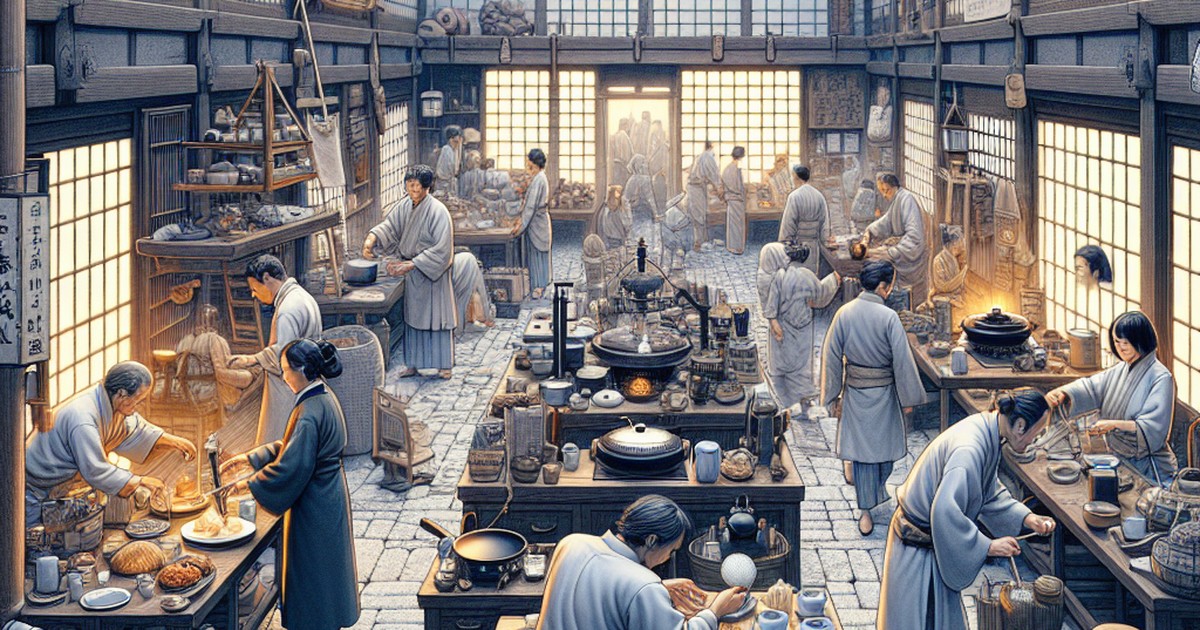

一方で、歴史の中でも特に騒動と思索が交錯した時代、幕末の人々の生活について考えてみましょう。彼らもまた、私たちと同じように、時間というリソースを最大限に活用しようと試みていたのかもしれません。なぜなら、時代の変革期であった彼らにとって、時間は刻一刻と変化する社会情勢を捉え、自身の行動を決定するための重要な要素だったからです。

ここで、「朝の時短術」と「幕末の謎」、これら二つのテーマの交差点について考えてみると、一見全く関連性がないように思えますが、実は深いつながりがあるかもしれません。幕末の人々も、我々と同じように、限られた朝の時間を有意義に使うための「時短術」を模索していたのかもしれないのです。彼らがどのように時間を意識し、どのように朝の時間を過ごしていたのかを知ることで、我々の時短術に新たな視点をもたらすかもしれません。

さらに、その時短術が、ある時は何気ない日常の中で歴史の大事件を生むきっかけになり、ある時は逆に大事件を回避する手段になったとしたら、それは大変興味深い事実です。時間とは、歴史の中でどのように人々の行動に影響を与え、それがどのようにして歴史の流れを作り出していったのか、その答えが「朝の時短術」の中に隠されているかもしれません。

まとめ

今日、私たちは「朝の時短術」と「幕末の謎」、一見全く関連性のなさそうな二つのテーマについて考察を深めるための時間を持ちました。これらは、初めて聞くと、「本当にこれら二つのテーマに何か共通点があるのだろうか?」と疑問に思うかもしれません。しかし、我々がこれまでに学んできたこと、それは何事も一見の印象で判断せず、深く掘り下げてみることの重要性です。それぞれのテーマを深く掘り下げ、研究を進めていくと、思わぬつながりが見えてくることがあります。

それこそが、知識を深める上でも、視野を広げる上でも、大いなる醍醐味と言えるでしょう。朝の時短術は、私たちが毎日の生活で効率的に時間を使うための手段として有用です。一方、幕末の謎は、我々日本人のルーツを理解するための重要な一環です。これら二つのテーマは、表面的には無関係のように見えますが、時間の使い方や歴史への理解という観点から見ると、互いに補完し合う関係性が見えてきます。

そして、このような様々なテーマを交差させることで、新たな視点や洞察が生まれるのです。それが我々の知識を豊かにし、視野を広げる原動力となるのです。私たちはこれからも、このような多種多様なテーマを交差させて、新たな視点を提供していきたいと考えています。

次回も、新たなテーマとその交差点を探求する楽しい時間を共有できることを期待しています。異なるテーマが交差することで生まれる新たな視点、それが新たな知識や理解を生むことでしょう。どうぞ、次回もお楽しみにお待ちください。

コメント