皆様、こんにちは。今日は一緒にちょっとした探求の旅に出かけてみませんか?日常生活の中に溶け込んでいる習慣や行動、それらは我々が意識することなく自然と行っているものですが、実はそれらがいつ、どのようにして我々の生活に根付いたのか、その起源を知ることはとても興味深いものです。

それらの習慣や行動は一体、どこから来たのでしょうか?また、一体何のために始まったのでしょうか?我々のほとんどが、日々の生活の中でこれらの行動を行っているにも関わらず、その背後にある由来や歴史について深く考える機会は少ないかもしれません。

そんな中、今回は日常生活における一見些細な行動の一つ一つに隠された歴史の秘話から学び、それらを活用した日常生活の時短術についてお話ししたいと思います。それらは時代を超えて受け継がれ、私たちの生活をより豊かで便利にしてくれる知恵たちです。積み重ねられた人類の歴史の中から生まれた知恵や工夫が、我々の日常生活にどのように影響を与え、そしてその生活をどのように効率化してくれるのか、一緒に探っていきましょう。

この興味深い話題を通じて、我々の生活に深く根付いた行動や習慣の背後にある歴史や意味を理解することで、それらを更に有意義に活用する方法を見つけることができるでしょう。今日の探求の旅が、皆様の日常生活を少しでも豊かで楽しいものに変える手助けとなれば幸いです。

これから始まる探求の旅において、私たちはさまざまな発見をすることでしょう。最後までお付き合いいただけることを、心から願っています。

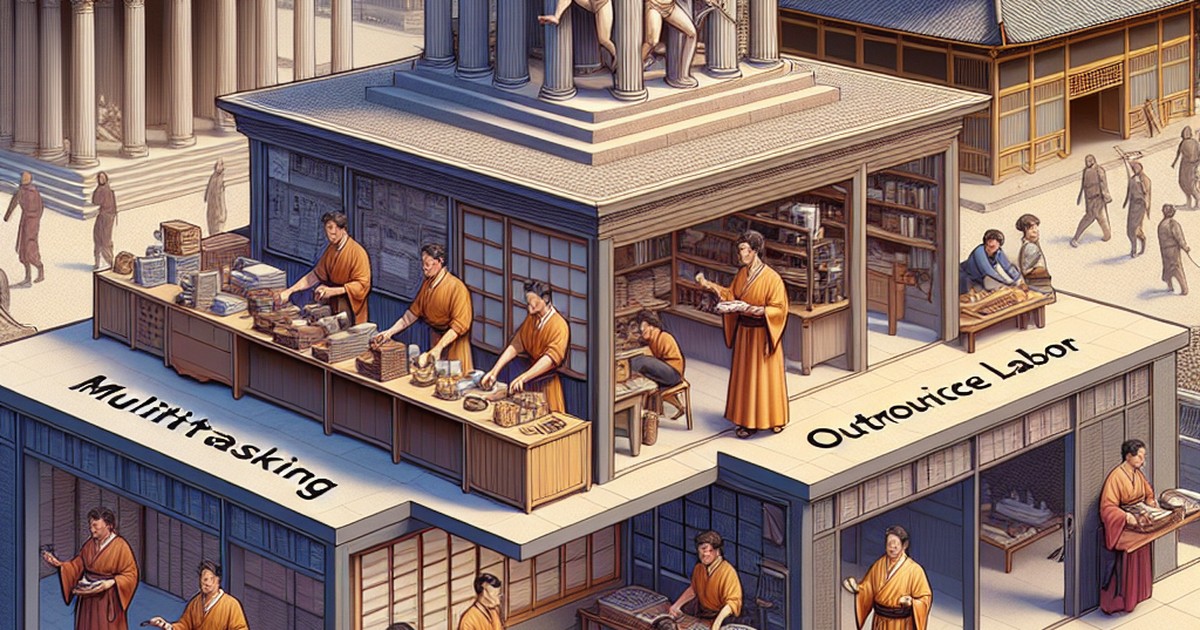

古代ローマの時短術:マルチタスク

マルチタスクという語彙について聞いたことがありますか?これは一度に複数の事を行なうことを意味します。現代の生活は多忙であり、時間を有効に管理するためにはマルチタスクは非常に役立つスキルだと言えます。しかし、このマルチタスクというアイデアは、現代社会だけのものではなく、古代ローマ時代まで遡ることができます。

古代ローマの人々は、その日々の生活の中で、一度に複数のことをこなすことで生活の効率化を図っていました。例えば、彼らは料理をしながら洗濯をする、子供を見ながら仕事をするといった、現代でも親しみやすいマルチタスクを行っていたのです。彼らはこれにより、日々の生活をよりスムーズに進め、限られた時間を有効に活用することができたのです。

しかし、全ての仕事がマルチタスクに向いているわけではありません。一部の業務では集中力が求められ、マルチタスクが推奨されない場合も存在します。しかし、一度に複数のことをこなすことにより、日常生活の中で多くの時間を節約することができます。これは、現代社会においても非常に重要な要素であり、マルチタスクは我々の生活をより効率的に、そして快適にするための有効な手段となります。

現代社会においては、情報が溢れ、様々な事柄が同時に進行する中で、マルチタスクは一層重要なスキルとなっています。私たちの生活の中で時間を節約し、生活の質を向上させるためにも、マルチタスクのスキルを磨くことは重要な課題となっています。その一方で、古代ローマの人々が示してくれるように、マルチタスクには一定の限界があります。私たちはそれぞれの業務が要求する集中力と、複数のタスクを同時にこなす効率性をうまくバランスさせることが求められます。

中世ヨーロッパの時短術:アウトソーシング

アウトソーシングは、多くの人々が現代生活で頻繁に耳にする一方で、それぞれの業務を専門的に取り扱う外部の業者に委託することを指します。これは、個々の人々や企業が自分らの手間を大いに省くだけでなく、より専門的な仕事を適切な専門家に任せることが可能となります。

この考え方の起源は、中世ヨーロッパまで遡ります。当時の人々は、自分自身で全てをこなすのではなく、自分の得意なことや専門分野に集中し、それ以外の仕事は他の人に任せることで、より効率的な生活を送っていました。彼らは、自身の能力と時間を最大限に活用するために、このような方式を採用していました。

現代社会においても、このアウトソーシングという考え方は、さまざまな形で活用されています。例えば、家事代行サービスは、料理や清掃などの日常的な家事をプロに任せることで、家庭内での時間と労力を節約することを可能にします。また、フードデリバリーサービスは、食事の調理や提供をプロフェッショナルなレストランやシェフに任せることで、個々の人々が自身の時間を自由に使えるようにする役割を果たしています。

つまり、アウトソーシングは、個々の人々や企業が自身の能力と時間を最適化し、より専門的なサービスを受けることを可能にする手段として、現代社会において広く活用されています。中世ヨーロッパから引き継がれたこの考え方は、現在でも私たちの生活をより効率的で便利なものにしてくれているのです。

日本古来の時短術:5S

今回取り上げるのは、日本独自の効率化手法である「5S」です。これは、世界中の多くの企業で採用されており、その効果が認められていますが、その起源は日本の企業文化にあります。5Sとは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つの言葉の頭文字から取られており、これらの活動を日常生活に取り入れることで、作業効率を上げ、時間を節約することが可能になります。

5Sの具体的な内容とその効果を詳しく見ていきましょう。「整理」は物事を適切な場所に置くことを意味します。これにより、必要なものがすぐに見つけられるようになり、探し物に費やす時間を大幅に削減できます。「整頓」は作業スペースを整え、無駄なものを排除することです。これにより、作業スペースがすっきりとし、作業の効率が向上します。

次に「清掃」は、場所を清潔に保つことを指します。これは、作業環境を快適に保つだけでなく、不要なものや廃棄物を素早く見つけ出すのにも役立ちます。「清潔」は、自分自身を清潔に保つことを意味し、これにより、自分自身のパフォーマンスを向上させることができます。

最後に「躾」は、これらの活動を習慣化し、定期的に行うことを意味します。これにより、整理、整頓、清掃、清潔の効果が持続的になり、結果として作業効率の向上と時間の節約が継続的に実現されます。

以上のように、5Sは自分自身の周囲を整えるだけでなく、日常生活のあらゆる作業をスムーズに進めることができる強力な手法です。これにより、私たちは時間を節約し、より多くの時間を有意義に過ごすことができます。この日本発の効率化手法、5Sを日常生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

本日のテーマは、過去の歴史から学ぶことによって日常生活を豊かにするための時短術についてご紹介したいと思います。これらのテクニックは、古代の知恵によって生まれ、現代でもなお私たちの生活に大いに役立つものばかりです。

まず、古代ローマ人のマルチタスクについて考えてみましょう。彼らは一度に複数の仕事をこなすことで時間を節約し、効率的な生活を送ることができました。これは現代でも、仕事や家事をこなす上で大変有用なテクニックであり、より多くのことを成し遂げるための一助となります。

次に、中世ヨーロッパ期のアウトソーシングについてです。彼らは自分でこなすことが困難な仕事を他人に依頼することで、労力と時間を節約しました。これは現代社会においても、特に専門性を必要とする仕事を他者に任せることで、自分自身の時間とエネルギーをより重要なことに集中させるのに役立つ方法です。

また、日本古来の5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)も非常に効果的な時短術です。これらは物事を整理整頓し、環境を清潔に保つことで、生活の質を向上させ、無駄な時間を削減する手法です。これらを自分の日常生活に取り入れることで、一日の中で得られる時間を増やし、より充実した生活を送ることが可能となります。

これらの知恵は、過去の人々が生活を便利にし、時間を有効に使うために考え出したものであり、それらは時代と場所を超えて私たちに受け継がれてきました。このような知恵を自分の生活で活用してみることで、日々をより効率的に過ごすことが可能となります。歴史から学ぶことは、私たちの生活を豊かにするための一つの手段と言えるでしょう。

コメント