皆様、いつも私のブログをお読みいただき、心より感謝申し上げます。今日は、私自身のルーツである京都府について、皆さんに少しでも詳しく知っていただければと思います。

京都府と聞いて、何を思い浮かべますか?国内外から多くの観光客が訪れる古都、それが京都府でしょう。その美しい風景は、まさに日本の象徴とも言えます。神々しい寺院や神社、趣深い町並み、そして四季折々の風情が醸し出す美しさは、訪れる者全てを魅了します。また、ここでは、日本の伝統文化や芸術、手仕事の粋が生き続けています。そういった豊かな文化背景と歴史を感じながら、訪れる人々は京都府の魅力に触れることができます。

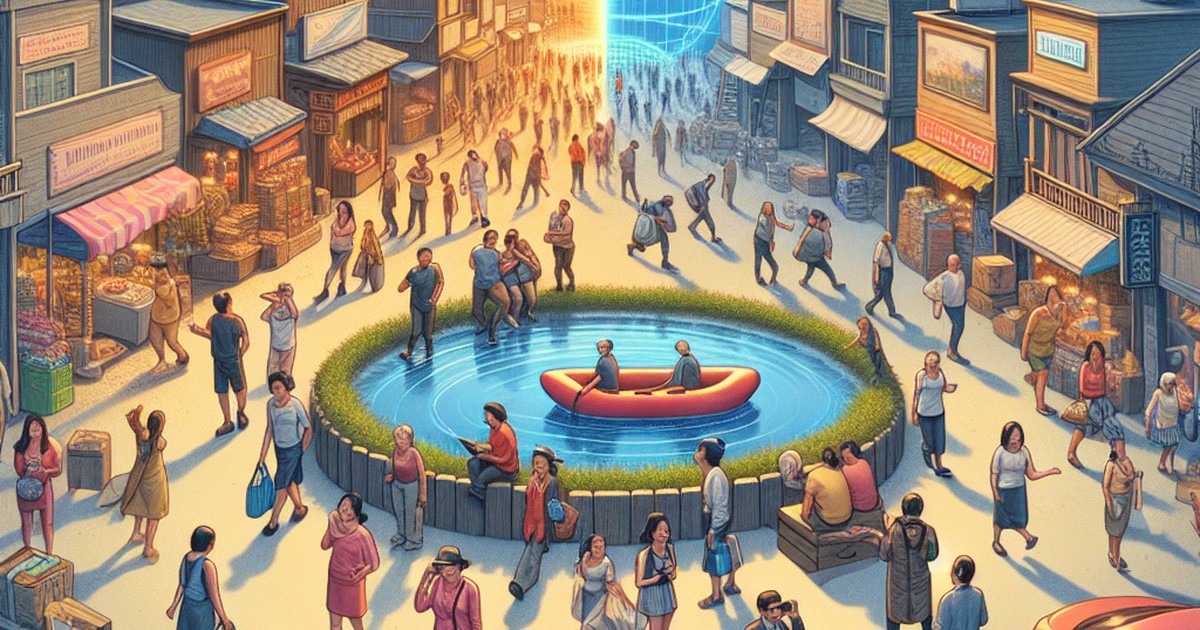

しかし、一方で、京都府には観光客だけでなく、地元の人々も住んでいます。その生活の中には、観光客が多いことによる問題も存在しています。なんと、「旅行者が多すぎて、ローカルが迷子になる」という現象が起こっているのです。これは、観光地化が進んだ結果、地元の人々が行き慣れた道すら見失うほど、観光客で賑わってしまっているということを示しています。

今回のブログでは、そんな京都府の”あるある”現象について紹介していきます。観光地としての魅力だけでなく、地元住民の生活や問題点についても触れていきたいと思います。京都府のことをより深く理解し、愛するために、私たちが見るべき視点とは何か。それを一緒に考えていきましょう。

観光客の数が増えすぎて地元民が迷子?

京都府は、その美しい景観と伝統文化で知られ、年間を通じて多くの旅行者が訪れる観光地として君臨しています。その魅力は国内外から注目され、四季折々の風情を楽しむことができるため、一年中訪れる人々の絶えない場所です。

特に、春と秋の季節はその人気が頂点に達します。春には美しい桜が街をピンク色に染め上げ、秋には紅葉が山々を赤や黄色に彩ります。これらの季節は、自然の美しさが最高潮に達する時期であり、訪れる観光客はその壮大な風景に魅了されます。桜や紅葉の名所として名高い京都は、この時期には観光客で溢れかえり、まさに人々の楽園となります。

その観光客の数は驚くほど多く、年間約5000万人が訪れるとされています。これは、京都府の人口の約40倍にも相当し、その規模は想像を絶するほどです。ここまでの人々が訪れる理由は、京都が持つ歴史的な建造物や伝統的な文化、そして四季折々の風情を体験したいという強い願望によるものでしょう。

しかし、その一方で、観光客の多さから生じる新たな問題が浮上しています。それは、「旅行者の中で迷子になる地元民」という現象です。地元の人々が日常的に行き交う場所でさえも、観光客の波に飲み込まれ、一瞬どこにいるのかわからなくなるという事態が起こり得るのです。

これは、観光客の多さから生じる一種の混乱であり、地元民が自分たちの街を見失うという、皮肉な現実を示しています。それほどまでに、京都府は観光地としての地位を確立しており、多くの人々がその魅力に引き寄せられているのです。

観光地化が進むローカルなスポット

近年、観光地化が急速に進行しており、その影響は地元民の日常生活にも広がっています。かつて、地元民だけがたまり場として利用していたローカルなスポットまでが、今や観光地化の波に押し流されているのです。地元の風情や文化を愛する人々にとっては、その変化は少なからずショックでしょう。

それらの場所は、地元民にとって日常の一部であると同時に、心を落ち着ける、ゆっくりと時を過ごすことができる特別な場所だったのです。それらの場所は、地元民の間で共有され、また、それぞれの人々が独自の思い出を刻んできた場所でもありました。しかし、今では、観光客の足音が絶えず、地元民がかつて静かに過ごしていた時間は、観光客の笑い声や喧騒に変わってしまっているのです。その結果、地元民だけが知る秘密の場所が、観光客の楽園と化してしまったのです。

観光客が訪れることで、地域の経済活動には間違いなく刺激を与えます。しかし、一方で、地元民が大切にしてきた場所や、地域の文化が観光化によって失われてしまう可能性もあります。地元民だけの秘密の場所が観光客の楽園に変わってしまったという事実は、観光地化の進行とともに生じる問題を示していると言えるでしょう。

観光地化の波が押し寄せる中で、地元民と観光客が共存し、地域文化を守りつつ、地域経済を活性化させるバランスを見つけることが、今後の課題となるでしょう。

地元民の対応

私たちが観光地に足を運ぶと、その地元の人々とどのように接するかは常に気になる課題です。観光地化が進むにつれて、その地域の人々はどう対応しているのでしょうか。

まず、地元の人々の中には、観光客の多さに半ば強制的に順応せざるを得ない人々がいます。その中には、元々その地域に住んでいた古株の住民たちも含まれます。観光客が増えることによって、彼らの日常生活は大きく変わりました。人々が集まる場所が増え、その結果、交通の混雑や騒音などの問題が生じています。それらの影響にうんざりした一部の地元民は、観光客の多い時間帯を避けて出歩くか、観光地となった地域を訪れる頻度を自然と減らすようになりました。それは、観光地化に伴う状況変化に対応するための、地元民ならではの工夫と言えるでしょう。

一方で、観光地化が進んだことにより、新たな可能性を見出す地元民もいます。観光地化によって、一部の地域が注目を集める一方で、他の地域は忘れられがちになります。そんな中、新たなスポットを開拓しようとする地元民たちがいるのです。彼らは、観光地化の影響を受けずに自身の地域を楽しむため、あるいは、新たな地元の魅力を発掘・発信するために活動しています。

これは、地元の新たな魅力を発見するチャンスでもあります。地元民が自らの地域を再発見し、その魅力を再評価することで、観光地化による一面的な評価を超えた、より豊かな地域の魅力が明らかになるでしょう。これは地元民にとっては新たな発見であり、また観光客にとっても新たな楽しみ方を提供する可能性を秘めています。

まとめ

日本の美しい地方、京都府はその長い歴史と文化的な豊かさから、国内外の観光客に大変人気のある観光地となっています。四季折々の風景、伝統的な祭り、文化財、そして味わい深い料理など、多様な魅力が観光客を引きつけ、その数は年々増加しています。しかし、この観光客の多さから、想像しきれないほどの現象が起こり始めています。それは何と、地元民が自分たちの生活の中で迷子になるというものです。

観光地化が進むことで、かつての静けさや日常の光景が変化し、自分たちの生活スタイルが変わりつつあると地元民は感じています。観光客が訪れることで街の雰囲気が活気づき、多様性が増す反面、地元民が大切にしていた日常の穏やかさが失われてしまうこともあります。このような変化は、地元民にとっては必ずしも歓迎すべきものではないかもしれません。

しかし、その一方で、地元民が新たな視点で自分たちの故郷を見つめ直す機会にもなっています。観光客が見つけた新たな魅力、それまで地元民が気付かなかった地域の特性など、観光化が進むことで見えてくる新たな価値も確かに存在します。

そして、長い歴史を持つ京都府だからこそ、地元民と観光客が互いに理解し合い、共存することが可能だと信じています。地元の人々が観光客を温かく迎え入れ、観光客が地元の文化や生活を尊重する。そのような相互理解と共有によって、京都府はより良い共生を築いていくことができます。その過程は決して容易なものではないかもしれませんが、それぞれが相手の価値を理解し、共存することの大切さを認識すれば、新たな一歩を踏み出すことができるでしょう。

コメント