こんにちは、皆さま。いつも私のブログを読んでくださり、本当に感謝しております。読者の皆さまの日々の暮らしに少しでも彩りを添えられるような投稿ができていれば幸いです。本日は、これまでの投稿とは少し趣を変えて、日本の歴史にスポットを当ててみようと思います。具体的には、一見地味でありながら、私たちの生活には欠かせない存在となっている「洗濯」について、その技術がどのように進化してきたのか、特に江戸時代の洗濯技術に焦点を当ててお話します。

「時短術」という言葉を耳にすると、私たちの頭に浮かんでくるのはおそらく、最新のテクノロジーや最新の家電製品、便利なツールなどでしょう。確かに、それらは現代の生活をより便利で快適なものにしてくれています。しかし、実は、我々が享受しているこの現代の便利さは、過去の人々の知恵と努力の積み重ねがあってこそです。

古くから日本人は、様々な知恵を絞って、日々の生活の中でより効率的に、またより楽に仕事をこなせる方法を追求してきました。その一つが、洗濯における様々な工夫や技術です。洗濯というと、現代では洗濯機が当然のように存在していますが、江戸時代にはもちろんそのような便利な機械はありませんでした。しかし、それでも彼らは自分たちの知恵を絞り、労力を減らすための洗濯技術を編み出していました。

それらの技術や知恵が、時を経て現代に受け継がれ、今日の私たちの便利な生活を支える基盤となっているのです。それぞれの時代における人々の知恵や工夫、努力が積み重ねられてきた結果が、現代の私たちの生活を豊かで便利なものにしています。遠い昔の人々の工夫が、今日の私たちは直接的には見ることができませんが、それが私たちの生活のあらゆる面で息づいているのです。このことを忘れてはならないと私は思います。

江戸時代の洗濯事情

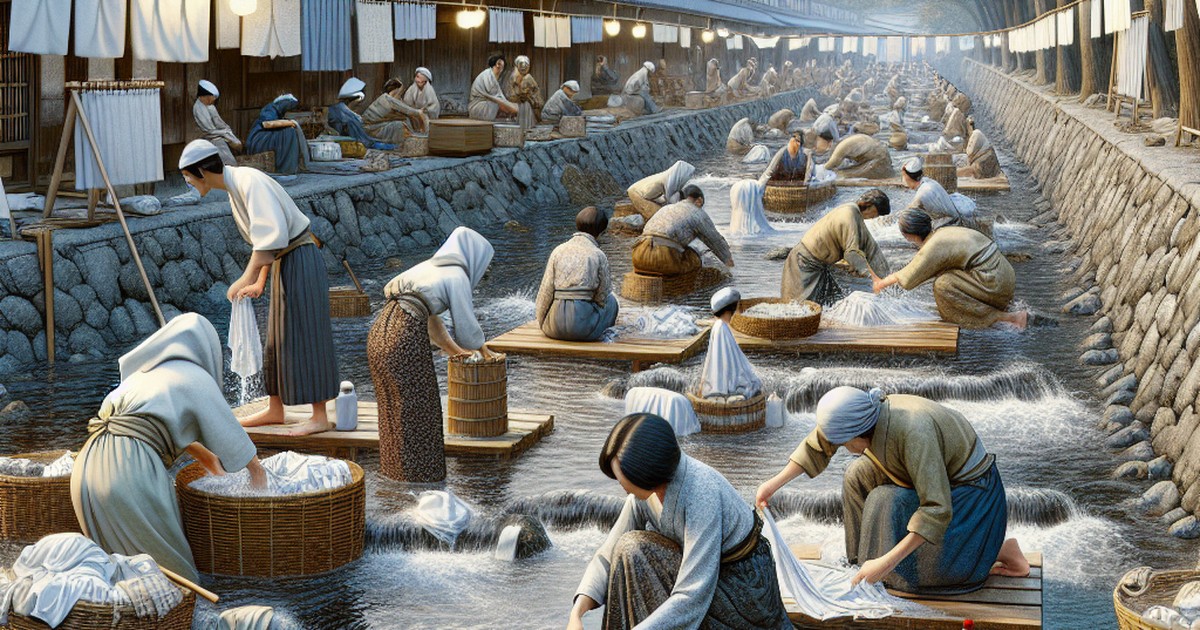

現代の洗濯に比べると、江戸時代の洗濯はさほど簡単なものではありませんでした。我々が日常的に利用する洗剤や洗濯機といった便利な洗濯道具は存在せず、洗濯は全て手作業で行われていました。具体的には、衣類は河で洗われ、そして板で強くこすられて汚れを落とすという、肉体的にも手間がかかる作業だったのです。

しかしながら、そのような状況下でも人々は適応し、工夫を凝らして様々な効率的な洗濯方法を見つけ出していたのです。その中でも特に注目すべきは、灰汁を使った洗濯法です。灰汁はアルカリ性を持つ液体で、それにより汚れを浮かせて落とす働きがあります。この原理は、現代の洗剤が働く仕組みと基本的に同じものです。つまり、現代の洗剤が開発されるよりもずっと前から、人々は自然の素材を利用して洗濯の効率化を図っていたのです。

また、雨水を集めて洗濯するという方法も存在しました。なぜ雨水が選ばれたのかというと、その理由は雨水が衣類を柔らかく仕上げるからです。つまり、雨水は自然の柔軟剤のような働きを持っていたのです。これにより、手でこすって洗うという肉体的な負担が大きい洗濯作業を、少しでも楽に行うことができたのです。

江戸時代の洗濯は、現代の洗濯とは大きく異なる面も多いですが、その中には現代の洗濯技術の起源とも言えるような、自然の力を利用した賢い工夫が詰まっています。現代の洗濯が便利になった背景には、長い歴史と人々の努力があったことを忘れてはなりません。

時短術としての洗濯板

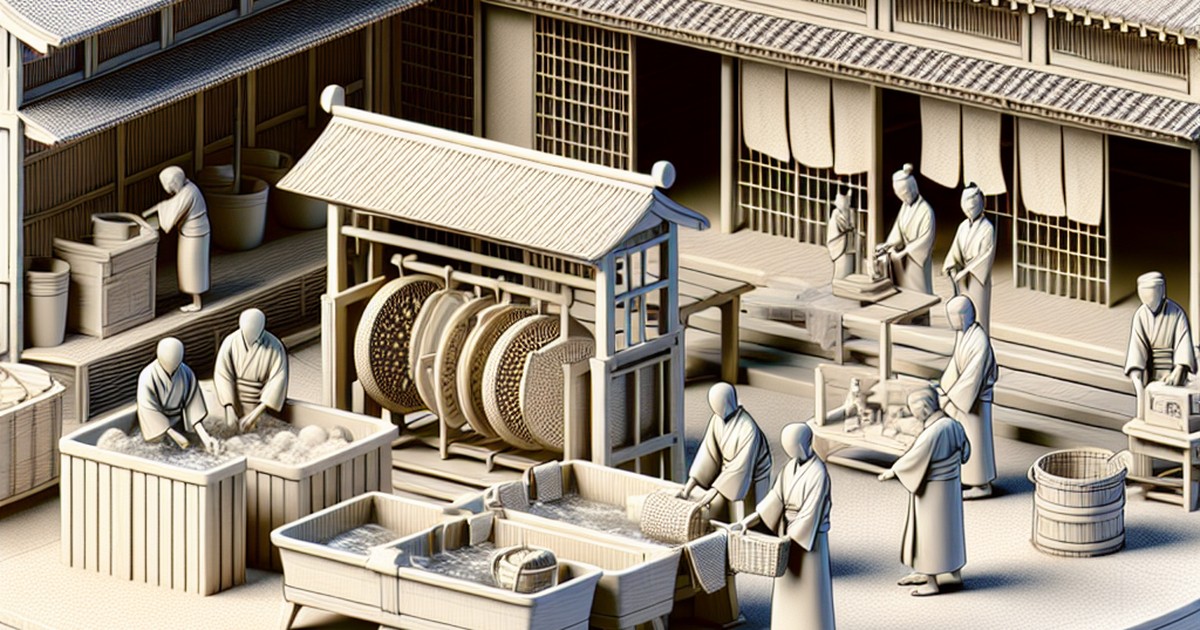

洗濯板は、過去の日常生活における洗濯作業の一部として存在しており、時短という観点からも重要な役割を果たしていたと考えられます。洗濯板は、その特有の形状と機能性により、衣類についた汚れを効率よく取り除く働きをしていました。特に、衣類を洗濯板の上でこすりつけるというシンプルながら効果的な動作は、汚れを力強くこすり落とすための手間を大幅に減らす役割を果たしていました。

洗濯板は、だいたい長方形の形をしており、その大きさや形状にも一定の工夫が見られました。これは、使用者が洗濯作業をスムーズに、また効率的に行えるように配慮された結果であり、それぞれの洗濯板が最適なパフォーマンスを発揮するように設計されていました。その結果、洗濯板は使用者にとって使いやすい道具となり、洗濯作業の手間を軽減する一方で、作業時間の短縮にも大いに貢献していました。

現代の洗濯機が衣類の汚れを落とす原理として、回転や振動を利用しているのと同様に、洗濯板もまた、物理的な力を利用して汚れを取り除くという原理に基づいています。洗濯板を使うことにより、衣類の汚れを効率的に取り除くことが可能となり、結果として洗濯作業にかかる時間を短縮することが可能でした。

江戸時代の人々は、洗濯板を使いこなすことで、このように効率的かつ手間をかけずに洗濯作業を行うことができました。洗濯板は、日常生活の中での洗濯作業をスムーズに進めるための重要な道具であり、その役割と価値は、時代を超えても変わることなく残っていると言えるでしょう。

現代への影響

我々の日常生活において、洗濯は欠かすことのできない重要な作業の一つです。その洗濯技術は、時代を経るごとに進化を遂げてきましたが、その根底には江戸時代の洗濯技術が大きな影響を与えていると言えるでしょう。

江戸時代の洗濯技術と言えば、灰汁を使った洗濯が代表的です。灰汁はアルカリ性であり、これが汚れを浮かせる働きを持っており、現代の洗剤の原理となっています。さらに、灰汁を使った洗濯は、衣服の色褪せを防ぐ効果もありました。これらの特性から、灰汁は江戸時代の人々にとって欠かせない洗濯材料であったのです。

また、洗濯板もまた江戸時代の洗濯技術の一つで、現代の洗濯機の原型とも言えるでしょう。洗濯板は衣服をこすり洗いするための道具で、手作業で洗濯を行う際の労力を軽減する役割を果たしていました。この洗濯板の原理は、現代の洗濯機にも引き継がれています。

さらに、雨水を利用した洗濯は、現代のエコ洗濯の先駆けとも言えます。江戸時代の人々は、雨水を洗濯水として利用することで水資源の節約を図りました。この考え方は、現代においても水資源の有効活用や環境負荷の軽減を目指すエコ洗濯の基本的な考え方と一致しています。

以上のように、現代の洗濯技術は、江戸時代の洗濯技術が基盤となっていると言っても過言ではありません。江戸時代の洗濯技術を知ることで、現代の洗濯技術の進化の過程を理解することができますし、それを参考にしてさらなる洗濯技術の進化に繋げることも可能でしょう。したがって、我々自身の洗濯作業に対する理解を深めるためにも、江戸時代の洗濯技術について学ぶことは非常に有意義だと言えます。

まとめ

私が最近思いを巡らせているのは、古代の洗濯技術、特に江戸時代のそれについてです。現代の洗濯技術は、その基盤として江戸時代の技術が存在し、それが今日の洗濯の形に発展しています。江戸時代の洗濯技術とは何か、それが現代の洗濯技術にどのように影響を与えているのか、その奥深さを探りたいと思います。

現代の洗濯技術は、洗剤の進化や洗濯機の普及により、私たちの生活を大きく豊かにしています。しかし、その便利さの背後には、先人たちの知恵と工夫が隠れています。そう、現代の洗濯技術は、江戸時代の洗濯技術が基盤となっていると言っても過言ではありません。その時代の人々は、洗濯に使う水の温度や洗剤の材料、衣類を清潔に保つ方法など、数々の工夫をこらしてきました。

私たちが今日の洗濯技術を享受できるのは、このような先人たちの知恵と努力の積み重ねの賜物であり、その恩恵を受けて私たちの生活は豊かになっています。私たちが快適に暮らせる今日の生活は、過去の先人たちが築き上げた知恵と技術の結晶とも言えます。

今後、私たちは更にその歴史を探求し、江戸時代の洗濯技術など、古代の知恵や技術を見つけ出し、共有していきたいと思います。そのような知識を持つことで、私たち自身の生活がより豊かになるだけでなく、未来の生活を豊かにする新たな発見やアイデアにつながるかもしれません。歴史に散りばめられた知恵や技術を見つけ出し、皆さんと共有することで、私たちの生活を豊かにする糧となることを願っています。

コメント